看不見的「玻璃頂」:亞裔能攻破澳洲主流社會的精英層嗎?

來源:澳洲財經見聞

閱讀導航

-

前言

-

比「玻璃天花板」更難打破的「竹子天花板」

-

澳洲精英層的「白人俱樂部」

-

爭,還是不爭?是天花板總會有裂縫

-

「不在於改變想法,而是改變流程」

-

結語

前言

前言

許多人不願意承認的是,時至今日,「種族偏見」和「刻板印象」仍然存在於澳大利亞以及世界上任何一個地方。

對於澳洲的亞裔移民以及後代群體來說,「勤奮刻苦」、「書獃子」、「學霸」這些標籤常常從年少時就如影隨形地伴隨著大多數人。

只是哪怕是讀PhD,也總有脫去光環畢業的一天。

只是哪怕是讀PhD,也總有脫去光環畢業的一天。

一旦走出學校進入澳洲社會之後,雖然學生時代的一張優秀成績單的確能帶來一份收入尚可的體面工作,只不過——「走進大廳,並不意味著你就可以乘坐電梯直達頂層。」

比「玻璃天花板」更難打破的「竹子天花板」

眾所周知,澳大利亞是一個多元化的移民國家,亞裔面孔在其中佔了舉足輕重的一部分。

根據澳大利亞統計局(ABS)2016年的統計數據,在澳洲具有亞裔背景的人口為355萬人,佔總人口的16.3%。他們或許是在有生之年移居澳大利亞,或許出生在澳大利亞,但父母或祖上是亞洲人。

然而當我們把眼光投向傳統意義中的澳洲主流社會「精英層」,卻似乎沒有那麼「多元化」:根據澳大利亞多樣性理事會(DCA)的研究報告,澳大利亞的前200家上市公司中,僅僅只有1.9%的高管具有亞裔背景;而在全國範圍內的公司高管中,具有亞裔背景的僅佔4.9%;

然而當我們把眼光投向傳統意義中的澳洲主流社會「精英層」,卻似乎沒有那麼「多元化」:根據澳大利亞多樣性理事會(DCA)的研究報告,澳大利亞的前200家上市公司中,僅僅只有1.9%的高管具有亞裔背景;而在全國範圍內的公司高管中,具有亞裔背景的僅佔4.9%;

根據亞洲澳大利亞律師協會的統計,2015年在澳大利亞的6160名律師中,只有94名(1.6%)大律師、0.8%的司法人員和3.1%的律師事務所合伙人具有亞洲背景。

這些數字,遠遠低於亞裔人口在整個澳洲社會中所佔的百分比。

而在澳大利亞的政治世界里,這個現象更是有過之而無不及:

新一屆的澳洲聯邦政府眾議院共有151位議員,但是僅僅只有一位華裔議員,也就是首位當選的Chisholm區華裔女議員Gladys Liu(廖嬋娥);

參議院中有76名參議員——仍然僅有一位華裔議員,也就是頻頻曝光的影子外交部長Penny Wong(黃英賢)。

Penny Wong

Penny Wong

哪怕是在亞裔比重遠超過歐洲裔人口的Fairfield區,市政廳的議員中仍然絕大多數為西人面孔,亞裔議員僅為3人。

究竟是什麼把已經走進了「大廳」的澳洲亞裔群體,攔在了直通頂層的電梯之外?

澳大利亞國立大學校長、前工黨外交政策人士加雷斯·埃文斯(Gareth Evans)多次表示,亞洲澳大利亞人的「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)與女性經歷的「玻璃天花板」(Glass Ceiling)一樣普遍,但卻沒有得到同樣的關注。

「竹子天花板」一詞,來自韓裔女性簡·海雲(Jane Hyun)2005年出版的《打破竹子天花板:亞裔的事業戰略》一書,指亞裔在西方國家面對的一種無形的升職障礙,即很難在企業中進入高管層成為領導角色的社會現象。

顯然,澳洲的企業、教育、法律和政府機構仍然與過去一樣,存在著非常單一的文化——前任吉拉德政府曾在白皮書中美好描繪的「亞洲世紀」(Asian Century),看起來似乎也遙遙無期。

澳洲精英層的「白人俱樂部」

有人可能會問,「當澳洲如今這麼多的外科醫生來自亞洲的時候,竹子天花板真的是一個問題嗎?」

有人可能會問,「當澳洲如今這麼多的外科醫生來自亞洲的時候,竹子天花板真的是一個問題嗎?」

雖然傑出的澳洲華人比比皆是,比如有「現代心臟移植之父」之稱的Victor Chang(張任謙),但是擁有一個有聲望的職業,和在機構中處於領導地位之間是有區別的。

亞裔可能是外科醫生,但是誰在管理醫院呢?

誰又在領導和管理我們的機構?

自上世紀70年代以來一直在澳大利亞的企業和政治機構任職的John Menadue(梅納杜埃)認為,澳大利亞在拆除竹子天花板的方面倒退了,而體制上的種族主義已經滲透到了幾乎不可逆轉的深度。

「儘管亞裔學生在高中和大學成績中佔據主導地位,但澳洲上市公司卻仍然是一副老樣子:蒼白的膚色、男性、幾個老名字被彼此輪迴任命擔任董事會和高管職務——這樣的情況至少已經持續了30年。」

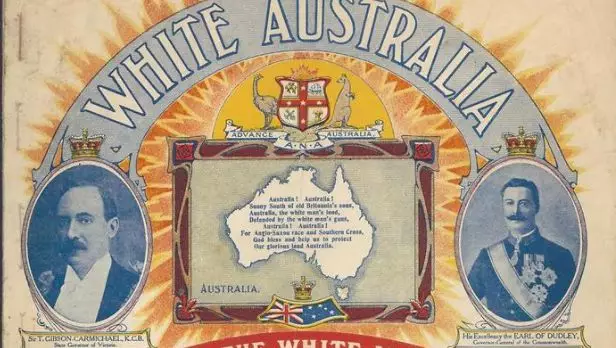

竹子天花板的存在是有史可循的。

畢竟白澳政策直到1973年才被埋葬,而淘金熱時代的歷史也表明,來自不同背景的移民的到來往往導致種族間緊張(點擊閱讀《卻望他鄉是故鄉:華人需要在澳洲待多久,才會有真正的歸屬感?》)。

在悉尼大學的心理學家Dan Caprar看來,澳洲白人之間的「夥伴關係」(Mateship)也正是從此萌芽,因為他們當時不得不在一個嚴酷的未知地區相互依賴,也自然建立了更深層次的關係。

在悉尼大學的心理學家Dan Caprar看來,澳洲白人之間的「夥伴關係」(Mateship)也正是從此萌芽,因為他們當時不得不在一個嚴酷的未知地區相互依賴,也自然建立了更深層次的關係。

梅納杜埃指出,如今在澳大利亞的政治、商業、法律、媒體、金融和教育機構的領導層,都存在著「無意識的種族主義模式」。

「社會階層有很強的能力不斷地自我繁殖。」

他補充,「這些階層基本上都是白人俱樂部,這些人憑藉著自己對地位的意識性與無意識的種族主義模式,來任命像自己一樣的人。」

南澳大利亞大學的教授Ying Zhu(朱穎)對此表示,許多澳洲公司的董事會「由相互認識的中年白人男性主導,他們會互相掩飾。他們感覺很舒服,就像那種寄宿學校的男孩俱樂部一樣,隱藏著種族主義。他們很懶,或者根本不想深入那些認識來自亞洲的人。」

南澳大利亞大學的教授Ying Zhu(朱穎)對此表示,許多澳洲公司的董事會「由相互認識的中年白人男性主導,他們會互相掩飾。他們感覺很舒服,就像那種寄宿學校的男孩俱樂部一樣,隱藏著種族主義。他們很懶,或者根本不想深入那些認識來自亞洲的人。」

因此時至今日,不少公司仍然信奉著「Same is safe, different is dangerous」(一樣便是安全的,不一樣的就是危險)。

然而除了來自於澳洲白人群體的刻板印象之外,可能有些澳洲亞裔移民的枷鎖,是自己給自己套上的。

爭,還是不爭?是天花板總會有裂縫

對於那些具有亞裔背景的移民來說,能夠公開談論自己遇到的偏見並不容易。

在今年北卡羅利納大學的一項研究中,雖然被採訪者談到了西方國家的公司高層中的「俱樂部」或「部落行為」,為亞裔進入領導層製造了無形的障礙,但也有不少人由於擔心帶來的後果,在中途退出了採訪。

亞裔身上自帶的「亞裔價值」(Asian Value),確實會在硬技能的客觀測試中有所幫助,但當遊戲規則改變、包括領導能力在內的「軟實力」佔領主場時,這個身份反而卻往往成為一種負擔。

現實中,技術技能雖然可以在機構中的較低級別得到承認,但在較高級別上的通關證卻是軟技能。畢竟對於那些機構頂端的人群來說,他們更關心的可能是:「我可以相信你嗎?我們關係融洽嗎?我們有共同的價值觀嗎?你是如何代表公司的?」

作為一個來自墨爾本的越南裔律師,Tuanh Nguyen分享了自己在律師行業的體會,「在初級和中級水平上,常常只需以客觀標準衡量你的技術能力,但當你達到合伙人的水平時,每個人對你的技術期待值都會下降,而那些政治層面的因素則被擺上檯面:你的領導技能、如何做好一個合伙人、帶來新的業務。」

「誰會支持你,誰為你擔保?」

Tuanh Nguyen補充,「當你到達那個關鍵時刻,被推向合伙人或高級大律師的界限的時候,是需要有人擔保幫助你晉陞的。而對於亞裔澳大利亞律師來說,從小就沒有收到很好的人際關係教育,聽到更多的是』努力工作,在技術上非常擅長你的工作,不要搖擺不定,你就會被認可』。但這並不能讓你進入高層。」

對於許多亞裔澳洲人來說,這場比賽可能沒開始之前就輸了。

或許是亞裔的傳統文化,並不鼓勵「槍打出頭鳥」的情況發生。

出生於澳洲的馬來西亞華裔活動家Erin Chew指出,「每個人都為David Morrison談到竹子天花板而喝彩,但當亞裔澳洲人談論竹子天花板時,我們卻會受到來自同胞的批評。」

「我們仍然被視為模範的少數:我們的目標是擁有自己的房子,有一個家庭,有一個好的職業,而不是打破界限。」

她補充,亞洲文化倡導的更多的是「讓我們對現已擁有的感到滿意。現在這樣挺好的,我們不想讓自己成為靶子。」

而對於那些攻破了澳洲主流社會的「精英層」的亞裔來說,也意味著另外一些東西的放棄與釋然。

自2015年起擔任新南威爾士州立法會Newtown州議員的Jenny Leong,在當選后的演講中曾這樣說:「像我這樣的人站在這個地方是很不尋常的。我已經做了幾十年的女權主義者了,但是直到後來,我才以中國澳大利亞人的身份站出來。」

Jenny Leong

Jenny Leong

「當我曾是一個青少年的時候,和其他許多人一樣,我只想融入其中,不想與眾不同,所以我甚至去研究了雙眼皮手術,因為我聽說這樣做可以使我看起來更像西方人。」

「當有人問我,』你是從哪裡來的?』——這件事至今時有發生,但我現在處理的方式完全不同了。曾經我,雖然胃裡會打一個結並感覺自己被這個國家排斥,卻會給出一個充滿敵意的回復,』阿德萊德』。但如今的我能夠很自豪地與別人分享我的文化背景。」

「這樣看起來,不管是玻璃天花板還是竹子天花板,總會有裂縫的。」

「不在於改變想法,而是改變流程」

墨爾本大學工作領導研究中心的Victor Sojo表示,「關鍵不在於改變人們的想法,而是改變流程。」

墨爾本大學工作領導研究中心的Victor Sojo表示,「關鍵不在於改變人們的想法,而是改變流程。」

流程改革的案例之一是普華永道新的內部資源配置工具Workayer,它以匿名的方式選擇最佳的工作人員。公司中任何需要項目支持的人都可以提交一個請求,而該請求將覆蓋所有符合要求的員工檔案。

澳大利亞稅務報告和戰略負責人沃倫·迪克(Warren Dick)表示:「工作人員的個人資料是匿名的,這意味著這將有助於我們在尋找工作人員時避免無意識的偏見。」

多樣性理事會則建議為所有具備才華的人才指派一名擔保人,並要求他們詳細報告自己為促進其被擔保者的發展所做的工作,從而承擔起這個責任。

比如Telstra和Herbert Smith Freeills律師事務所(HSF)已經開始了一項試點項目,其中一家公司的年輕亞裔律師與另一家公司的英歐資深律師配對。其目的是進行雙向的智慧交流:資深律師帶來導師身份,而初級導師帶來文化上的不同視角來「顛覆」導師的假設。

結語

種族主義的標籤,其實並不僅僅局限於種族主義的暴力行為或對種族優越的理論信仰。

或許只有那些遭受過歧視的人才會懂得,最難對付的種族主義的形式,其實並不是那些在大街上公開的惡意咒罵,也不是不懷好意的政治宣傳視頻中堂而皇之對中國的抹黑。

——而是在一個機構或組織中,浸潤在公司的每一項制度、規則或實施中,隱藏在每個人的眼神里,無形也無聲。

原文鏈接: 點擊進入