卻望他鄉是故鄉:華人需要在澳洲待多久,才會有真正的歸屬感?

來源:澳洲財經見聞

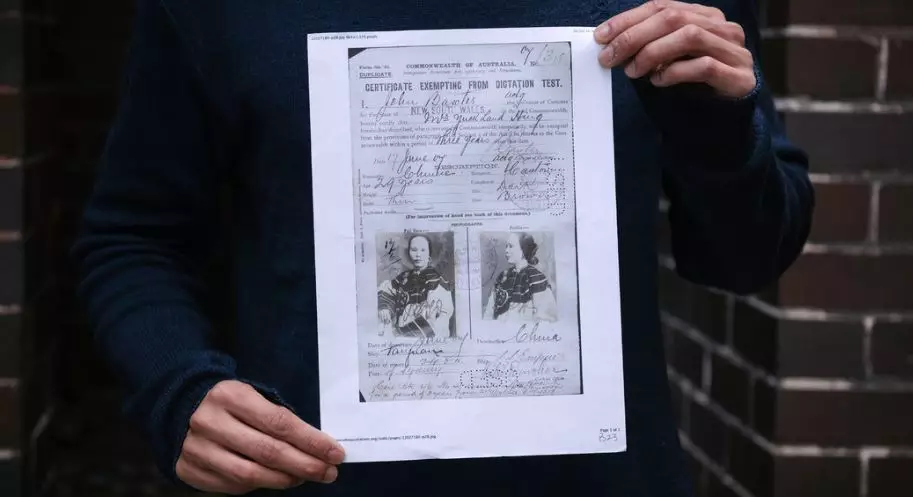

70歲的林弗(Man-yee Leanfore)從餐桌上厚厚積壓的一摞文件中,小心翼翼地抽出了一份來自1907年的舊移民文件。

這份文件,屬於照片上那個身著斜襟旗袍,梳著一絲不苟的舊式傳統髮髻的中國女人,是林弗的曾祖母Yuck Land Hing(音譯:于蘭馨)——也是整個家族中,從中國移民至澳大利亞的第一人。

來源:MATTHEW ABBOTT FOR THE NEW YORK TIMES

來源:MATTHEW ABBOTT FOR THE NEW YORK TIMES

在兩張正面與側面照的上方,還有非常簡短的幾行關於她的身份信息描述:年齡:29。

體型:瘦。

頭髮:黑色。

國籍:中國。

事實上,這份寥寥數字的移民文件,在當時幾乎無異於一張「特赦令」:這不僅使于蘭馨得以在當時將大部分亞洲移民拒之門外的白澳政策時期,能夠順利出入澳大利亞;還使她可以在3年內免於接受常被用來排擠非白人移民的聽寫測試。

1901年,澳大利亞第一屆聯邦議會通過立法,要求所有移民通過50個詞的聽寫測試后才能入境。

事實上,由於這項聽寫測試實際上是為了阻止非白人移民入境,因此規則也在悄悄發生變化:官方甚至可以用任意一種除英語之外的歐洲語言測試申請人。

雖然于蘭馨成功申請到了免試出入境,但林弗的祖母卻乾脆放棄測試,回到了老家廣州。

「我們吃盡苦頭」 ,林弗看著照片上的曾祖母百感交集,「但我們沒有做錯什麼。」

來源:MATTHEW ABBOTT FOR THE NEW YORK TIMES

來源:MATTHEW ABBOTT FOR THE NEW YORK TIMES

世事變遷,而如今年逾古稀的林弗,也早已子孫三代同堂:雖然家中年輕一代的孩子大多有著高鼻深目的混血兒樣貌,從小在悉尼出生長大的他們中文水平也遠遠比不上英文——但他們仍然毋庸置疑是澳大利亞的華人移民後代。

「他們沒有一個是純正的中國人」 ,林弗看著身邊的孩子們,在那個曾祖母於1928年買下的院子中嬉笑打鬧,微笑著說:「但未來就是如此。」

1

他有許多英文名,在中國與澳洲有兩個家

根據記載,華人移民澳洲的歷史已逾兩百年。

1818年,22歲的廣州人麥世英(Mak Sai Ying)乘坐「Laurel號」抵達傑克遜港(Port Jackson),也成為了最早一批來澳的華人移民之一。

為了入鄉隨俗,除了沿用「麥世英」的本名之外,他還給自己取了不少頗有異國情調的英文名:John Shying, Mark Opong,John Sheen…

來到澳洲后,麥世英起初為一個英國籍的老闆Blaxland(巴克斯蘭德)做過一段時間的木匠,待遇與其他同事一樣——周薪兩英磅。

又輾轉在農場上工作過一段時間之後,他終於決定放棄打工,並在悉尼西部開了一家名為「孔雀旅館」(Peacock Inn)的知名酒吧。

麥世英的孫子John Joseph Shying / 來源:Sydney Live Museum

麥世英的孫子John Joseph Shying / 來源:Sydney Live Museum

據悉,麥世英曾在當地先後娶了兩任愛爾蘭籍妻子並生了幾個孩子,但可惜兩任都是紅顏薄命,早早離世。但是直到參加第一任妻子的葬禮之前,麥世英其實早已回了中國。

澳大利亞華裔移民史研究專家Kate Bagnall表示,雖然麥世英當初離澳的原因不得而知,但根據當時中國的民情,他很可能是要照顧在中國的妻室。

「我們從之後的移民家庭調查中得知,當時像麥世英一樣來自中國南部的男人,一般在澳大利亞及中國都各有家庭。我研究了當時的許多家庭,澳大利亞的家庭其實是他們第二個家,他們在中國早另有家室。這是(麥世英返回中國)一個可能性。」

麥世英的曾孫Barry Shying表示,雖然由於自己獨特的姓氏經常被人笑稱「很有中國人」特色,但自己其實在大約三十年前才得悉自己真正的「中國身世」。

他表示,他的曾祖父賣掉了其位於Parramatta的物業后,似乎留下四名兒子便永遠離開了澳大利亞,而其後人則在澳大利亞分別從事傢具製作及殯儀業。

「我不能說我覺得自己有一部份是中國人,但我知道我是。有人告訴過我,』他的血仍在你身上流』。」

2

19世紀50年代至60年代金礦的發現,徹底點燃了維多利亞州的淘金熱。

雖然為了阻止來自中國的移民,維州的港口尤其對中國礦工徵收重稅,但這仍然阻止不了成千上萬名的中國人長途跋涉前來淘金。

其中大多是廣東人和客家人,有那些決心下得最狠的,甚至會先在南澳的港口上岸,然後再徒步跋涉500公里抵達維州金礦——當然,並不是每個人都有命走完這條通向著未知財富的漫漫長路。

維多利亞本迪戈的金龍博物館,一個描繪了淘金熱時代的展區 / 來源:ASANKA BRENDON RATNAYAKE FOR THE NEW YORK TIMES

維多利亞本迪戈的金龍博物館,一個描繪了淘金熱時代的展區 / 來源:ASANKA BRENDON RATNAYAKE FOR THE NEW YORK TIMES

這些礦工大多為了避免繳納10鎊的人頭稅,而選擇從如今南澳州港口羅布(Robe) 上岸再步行到維州,途中大約死了三分之一的人。

在簡斯頓(Henry Gunstone)撰寫的一書《四邑淘金工在澳洲》中,細緻地描繪了中國廣東四邑人來澳淘金和生活的點點滴滴:「19世紀50年代,中國南方經濟生活混亂,數千中國人向親友舉債,更多的人與包工頭簽合同,離家前往澳洲淘金。一路上,他們忍受著比英國流放囚犯所經歷的還要惡劣的待遇……由於擁擠和禁閉,很多中國人在船上死掉,另一些到達目的地時已經奄奄一息。」

而那些千辛萬苦抵達了金礦之後的中國礦工們,實際上過得也並不是什麼風和日麗的好日子:在礦區,歐洲和中國礦工之間衝突不斷,不時有聚眾暴亂事件發生。在其中一起鬧事中,一個由三千名歐洲礦工組成的團伙放火燒毀了一處中國人的營地。

不過,中國人還是在尋找金礦的過程中,在異國他鄉的這片土地上建立了屬於自己的家園:事實上,墨爾本以西198公里處有一座名為亞拉臘(Ararat)的城市,也是澳大利亞唯一的一座由華人建立起來的城市。

來源:Ararat Rural City Council

來源:Ararat Rural City Council

了解這段華人淘金史的當地礦業公司麥克德默特(Geoff Mcdermott)稱:「華人對這個地區的貢獻至關重要。 華人礦工他們建立起了亞拉臘,讓這座城市出現在地圖上。澳大利亞匯聚了來自世界各地的移民,我們是各種文化的交匯處。華人在金礦區作出了巨大的貢獻,他們建立起的城市直到今天依然存在。」

3

「我什麼活都能幹」

1973年,隨著當時澳洲政府宣布了一項多元文化政策,持續了幾十年的澳洲種族政策才算真正告一段落。

自20世紀80年代以來,來自中國香港和大陸的大批移民也逐漸湧入了這片南半球的大陸。

大林回憶當年剛來澳大利亞的時候,經常掛在嘴邊的那句話就是:「I can do everything.」 (我什麼都能幹)。其實,真要是佶屈聱牙地去糾結這句話的英文語法,可能更應該是「I can do anything.」

因為對於在那個階段來到澳洲的人們來說, 他們面前並沒有什麼機會,可以選擇自己「做什麼」與「做多少」。

在2000年初來到澳洲的Jessica,也對這句話感同身受。

「整整十七年了——我最好的青春都獻給了墨爾本,再也回不去了。」

我前去採訪的當天,Jessica穿著一件簡單的黑色外套,正在墨爾本維多利亞女皇市場(Queen Victoria Market,別稱「維媽」)的一個攤位忙進忙出。

她看上去有著與年齡不太相符的沉穩,回答措辭也多極為簡明扼要——或許只有那一抹閃著珠光的淺玫色口紅,與說話時不經意間一撲一撲的長睫毛,才出賣了她並沒有來得及全副武裝的那一面。

來源:Time Out

來源:Time Out

她回憶起自己18歲那年剛來澳大利亞的時候,由於與家裡鬧了矛盾,便一定爭了一口氣要自己掙到學費與生活費。而這個在國內家境優渥、從來沒進過廚房的山東女孩,來到澳洲面對的第一道難題便是做飯。

「我一開始的時候都不知道餃子是要開水煮的。放進冷水煮,水一開就都散了。那時候又要面子,也不敢問周圍的人。」

沒有工作經驗的她,雖然大學主修的是媒體專業,但卻只能不斷到處去各個中餐館和中介試工,甚至專門去學了粵語——因為那時候來自中國香港與廣東地區的華人老闆佔了大多數。

後來,她在墨爾本結婚成了家,也開始在市中心經營一家咖啡館。她說,最困難的那段時間,是那時她的一個孩子剛出生幾個月,她早早地四五點鐘便起床背著孩子去看店。

再後來,她與先生一同盤下了這家海鮮市場的幾間店面,做起了老闆娘。她聊到此處,神色間也多了一些光彩:「我們是這家市場唯一的華人店面,其他老闆都是希臘人。」

「也不是沒有回過國,只是每次回去的時候都有這樣的感覺——回不去了。」

說罷,她形色匆匆地離開了。

Jessica義無反顧地選擇留在了墨爾本,而與她幾乎同一時間到達澳洲的大魏,卻在當時的一番糾結后最終決定從卧龍崗遷往悉尼。

卧龍崗大學 / 來源:doorwaysolutions

卧龍崗大學 / 來源:doorwaysolutions

彼時,大魏已經成功申請到了澳洲永居身份——按照他的話說,這完全就是個意外。當時是他的室友誤打誤撞幫他申請填表,一千幾百元澳元申請費,短短一周就輕鬆下籤了。

他當時也絕不可能想到,短短几年乃至十幾年之後,這薄薄一紙的永居簽證竟然會成為許多人都求之不得的終極目標。

大魏說,當時自己雖然讀的專業是IT,但是其實最賺錢的卻反而是建築、貼瓷磚的活,身邊留學生基本都做過這個。他回憶,自己當時白天在工地」搬磚「,晚上還要去中餐廳打工。當時有一陣子來自福建、河南等地的黑工非常多,而一旦移民局嚴打的時候,可能一整個建築工地都剩不了幾個人。

他聊起自己的瓷磚師傅,在卧龍崗一年就靠貼瓷磚買上了別墅,現在更是早就買上了連網球場、圖書館都一應俱全的半山豪宅云云。

但是他還是想去悉尼。

「夢想?你去悉尼能幹嘛呢?」

大魏回憶起當時師傅一直語重心長地勸他別走,事實上他也不止一次地捫心自問過——畢竟連工科博士出生的師娘,找到的工作也不過是在餐廳端端盤子、站站前台而已。

不過不管怎麼說,初來到悉尼的大魏,還是如願以償融入了澳大利亞的西方社會——他在一家西人餐廳找到了一份端盤子的工作。

」我一點兒不後悔。「

輾轉了多份工作的大魏,如今這麼些年過去也終於在悉尼有了自己的事業,幾個孩子也都上了附近數一數二的私校——可以稱得上是眾人眼裡的「人生贏家」了。

4

她終於用回了中國名字

來澳洲前在中國曾是語文老師的小艾,言簡意賅地總結了目前澳洲華人的構成:「目前在澳大利亞的華人基本可以分成三撥——第一撥是80年代末左右過來的,第二撥是00年左右過來的,這兩撥都是過了苦日子的;第三撥就是最近這些年來的留學生。」

小艾說,自己就是屬於當時那批吃過苦的澳洲華人。他提到了當時高強度的搬磚作業,給他的腰和背都帶來了如今仍然時不時隱隱發作的傷痛。

與小艾相比,Stella在悉尼的這五年就基本上沒幹過什麼體力活。唯一做過比較辛苦的兼職工作,可能就是酒水服務——畢竟可能一晚上要對上百個客人都保持禮貌而不失優雅的微笑。

「來澳洲的時候糊裡糊塗的就來了,也沒想那麼多。」心大的Stella,雖然已經幾乎踏在了「90后」的尾巴上,但還是對未來不免迷茫。

與許多留學生選擇住在華人聚集區不同的是,她反而住在了一個人口構成絕大多數都是西人的區域。

她說,自己的英文水平還不錯,也就很快就融入了周圍的澳洲本地朋友群體,交過的男女朋友都無外乎都是西人——短短几個星期,就基本上把這個周末哪個house有轟趴、哪個海灘可以游夜泳都摸了個門兒清。

她說,自己的英文水平還不錯,也就很快就融入了周圍的澳洲本地朋友群體,交過的男女朋友都無外乎都是西人——短短几個星期,就基本上把這個周末哪個house有轟趴、哪個海灘可以游夜泳都摸了個門兒清。

雖然在國內為了自己的淑女形象只敢輕輕抿嘴笑的Stella,卻在臉書發布在澳洲的比基尼照片中永遠笑得那樣肆意開懷——但是她也有一些自己平時不願意提起的事情:家中冰箱上曾經被室友塗滿了英文粗口的塗鴉,房間里的零食和手錶總是會莫名其妙地消失,有一天她甚至聽到了有人在客廳聊天中小聲議論,「她的英文名不錯,Asian Stella(亞洲的史黛拉)——聽著就很像XX網站的化名。」

她並沒有那份勇氣衝出房間與那些閑談嗤笑的人對峙。

只是從此,她把求職簡歷上的Stella改回了自己聽起來有些拗口的中文名字

END

據ABS統計,目前在澳大利亞約有120萬人口具有中國血統。

據ABS統計,目前在澳大利亞約有120萬人口具有中國血統。

這些故事是他的,是她的,是我的,也是你的。

那麼,中國人究竟需要在澳洲待多久才能找到真正的歸屬感呢?

說實話,對於在不同時期移居澳大利亞的華人來說,歸屬感對於他們的具體意義也可能截然不同。

比如對於兩百年前抵達澳洲謀生的麥世英,曾為了入鄉隨俗給自己起了不少的英文名;

但兩百年後在澳洲求學打工的Stella,卻能夠最終想通,坦然換回自己的中國名字;

對於曾經在卧龍崗起早貪黑貼瓷磚的大魏來說,炎熱下午中的一杯涼啤就曾經使他覺得分外安心;

而對於仍在墨爾本辛苦經營海鮮生意的Jessica來說,她在這座城市的近二十年,也早已經深深地融入成為她生命中不可割據的一部分。

不過雖然大概每個人的答案都不一樣,但正如戀愛大師告訴我們的一條箴言所示,「安全感是自己給的。」

美國暢銷書作家安迪·安德魯斯也曾說過:「我們都是時間的旅人,為了尋找生命中的光,終其一生,行走在漫長的旅途上。」

這些可愛的人兒啊,仍在奮鬥和迷茫的漩渦里掙扎著前行,希望閱讀著這篇文字的你也能一路堅持下去——踏著荊棘,不覺得痛苦,有淚可落,卻不是悲涼。

原文鏈接: 點擊進入